蛋雞養殖資料化管理要點

蛋雞養殖業發展規模越來越大,利潤反而越來越薄,環保壓力越來越大,飼養成本提高,養殖用地也越來越緊張,這就造成養殖格局新的變化,新興的專業育青年雞的廠家興起,由於養殖這個行業門檻相對較低,對技術要求不高,這導致了很多逐利商人投機取巧的行為:為了利潤盲目地增加密度、增加光照、管理水平差、防疫不到位等,為養殖戶帶來很大的經濟損失,如:疾病多、沒高峰、死淘率高等等問題。如何解決這些問題呢?必須按照正規的飼養管理辦法執行。同時蛋雞養殖戶對行業標準有一個更加清晰地認識。

一、育雛階段

1、雛雞體溫較低,體溫調節機能不完善。初生雛的體溫較成年雞低2-3℃,4日齡開始慢慢上升,幼雛絨毛稀短,皮薄,早期自身難以禦寒。因此,育雛期,尤其是早期要注意保溫防寒。

2、雛雞生長迅速,代謝旺盛。蛋用雛2周齡體重約為初生時的2倍,6周齡為10倍,8周齡為15倍。雛雞代謝旺盛,心跳快,所以既要保證雛雞的營養需要,又要保證良好的空氣質量。

3、幼雛羽毛生長快、更換勤,從出殼到20周齡,雞要更換4次羽毛,分別在4-5周齡,、7-8周齡、12-13周齡和18-20周齡。羽毛中蛋白質含量高達80-82%,為肉、蛋的4-5倍。因此,雛雞日糧的蛋白質水平要高。

4、消化系統發育不健全。幼雛胃腸容積小,進食量有限,消化腺也不發達(缺乏某些消化酶),肌胃研磨能力差,消化力弱。因此,要注意餵給纖維含量低、易消化的飲料,並且要少喂勤添。

5、抵抗力弱,敏感性強。雛雞免疫機能較差,約10日齡才開始產生自身抗體,產生的抗體較少,出殼後母源抗體也日漸衰減,3周齡左右母源抗體降至最低,故10-21日齡為危險期,雛雞對各種疾病和不良環境的抵抗力弱,對飼料中各種營養物質缺乏或有毒藥物的過量反應敏感。所以,要做好疫苗接種和藥物防病工作,搞好環境淨化,保證飼料營養全面,投藥均勻適量。

6、雛雞易受驚嚇,缺乏自衛能力。各種異常聲響以及新奇的顏色都會引起雛雞騷亂不安,因此,育雛環境要安靜,並有安裝防止害蟲設施。

標準要求——成活率:95%以上;體重:35日齡達到370克;整齊度:80%以上。

疾病防控——傳支、腺胃炎、滑液囊支原體、沙門氏菌。

如何達到要求:

1、飼養密度(平方米)

0—3日60只雞/平方米,3—42日齡32只/平方米,42日—126日20只/平方米。

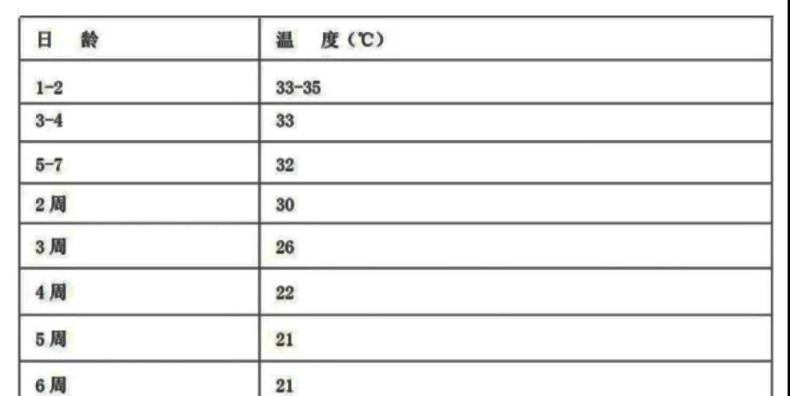

溫度要求:

育雛溫度注意事項:

1、注意雞群體感狀態,不是隻看溫度計;

2、注意溫度變化,溫差變化不要高於4度;

3、籠養蛋雞溫度計要放在育雛雞的腳下2釐米處;

4、注意賊風;

5、高溫低密度飼養——防止雛雞白痢。

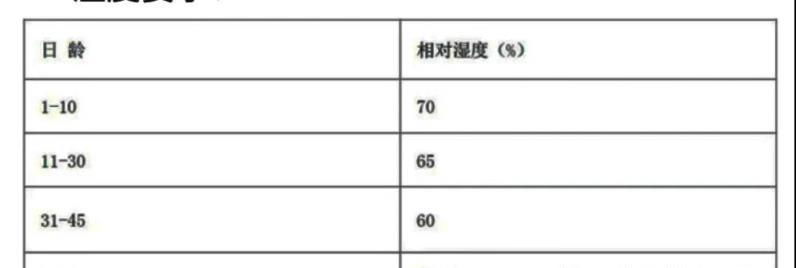

溼度要求:

高溫低溼:容易造成雛雞脫水,而且容易誘發呼吸道疾病,特別是:慢呼等。

高溫高溼:雞容易受熱,熱應激的狀態下,雞隻更不好養!

低溫高溼:雞容易受涼、感冒等免疫抑制病。

低溫低溼:由於在北方寒冷地區不容易升溫,有一部分養殖戶採用30度的恆溫、50%的相對溼度育雛,也取得一定成績!

均勻度:

1、重視35日齡的體重均勻度,早期小雞弱小競爭力低下,在採食位置不足時,體重較大的雞採食顆粒狀的豆粕、玉米變得肥大;弱雞多采食的粉狀的氫鈣、維生素變得瘦小,造成恥骨發育不良。早期發育不良,後期極難彌補、雞群整齊度差,出現初產雞脫肛、啄肛現象較為普遍。

2、儘早分群,網上平養育雛,一定在14日齡分群到位,籠養育雛在3周齡、4周齡陸續分群。確保35日齡時體重達到370克,均勻度不低於80%,儘可能的養出達標的雛雞。

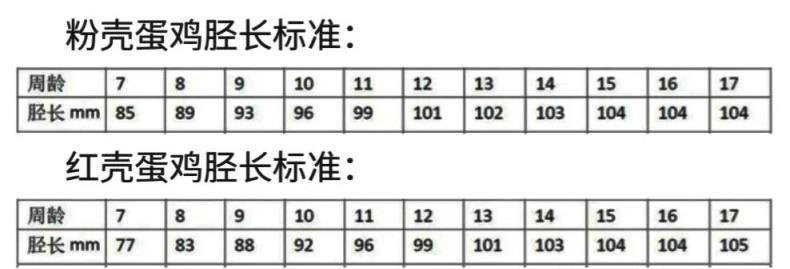

脛長--育雛結束的重要標誌

1、90%以上的雛雞頸部的絨毛完全褪掉後,標誌著育雛期結束。一般雛雞頭部的羽毛在35日齡之前褪完,頸部羽毛在38-42天褪完,過遲說明雛雞的發育遲緩,查明原因,及時糾正。

2、57日齡不是換育成料的必然訊號,而脛長達到85mm才是換育成料的訊號。如果56日齡時脛長和體重不達標,則推遲換料時間,但是最多不能推遲2周。

脛長的重要性:

1、雞產蛋的產道由兩個恥骨組成的,脛長不達標則表明恥骨發育不好,組成的產道就窄,雞產蛋的時侯會增加腹內壓,容易引起脫肛。

2、雞的骨骼發育不好,特別是長骨發育不好,其儲備鈣的量就少,當夜間形成蛋殼時,造成鈣不足,所以蛋殼質量就差。

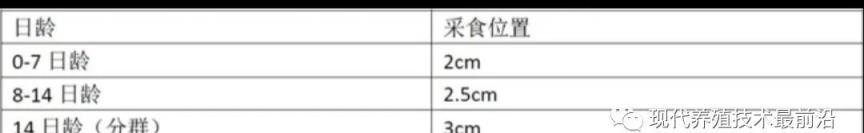

採食位置要合理:

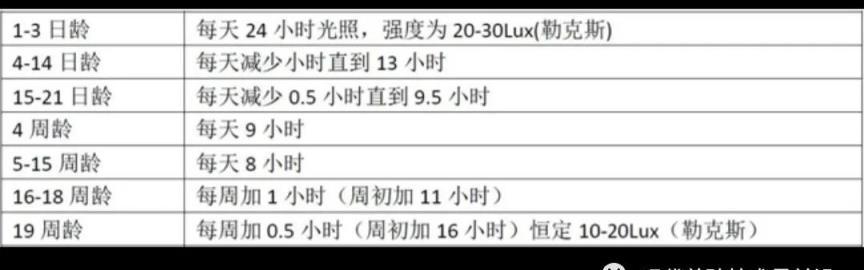

光照強度原則:育雛、育成只可減光不可加光、產蛋期只可加光不可減光。2018年新版的密閉蛋雞舍建議光照是採用間歇式光照程式,0—3天使用22小時光照,4—7日齡21小時光照,7—14日齡再逐漸每週減少1小時,直到自然光。

光照強度:1周20—30勒克斯,2-19周5-10勒克斯,19-淘汰10—20勒克斯。計算方法:2.7瓦的白炻燈泡可在平養蛋雞的雞背處提供10勒克斯的光照,但是燈泡要清潔,有燈罩、高度在2.1—2.4米的高度處。

通風:保證足夠氧氣減少有害氣體,地面允許的氣體水平氨氣小於25ppm、CO小於50ppm、在雞舍CO2小於5000ppm起到保護心臟、肺臟功能,促進腸道健康,減少腸道和呼吸道疾病的發生。

通風原則:處理好通風與溫度的關係;勤通風次數,少通風時間;先升溫、再通風;防止讓風直接吹到雞身上;做好衛生工作;開天窗。

斷喙:推薦在孵化庭進行紅外線斷喙,7-10天斷喙,如果必要6周或12-14周修喙,開放式雞舍進行第二次斷喙。

二、育成期

育成前期雞骨骼、肌肉、消化系統、迴圈系統的器官生長速度非常快。育成中期的肌肉生長仍然很快,但骨骼的生長速度明顯慢下來。消化系統的腸道仍生長比較快。生殖系統的各器官開始生長,但強度很小。免疫器官的法氏囊和胸腺生長基本停止。育成後期大部分器官的生長基本結束。但生殖系統的生長髮育開始進入快速生長階段,脂肪沉積能力明顯增強。自身對鈣的沉積能力有所提高,雞隻產第一枚蛋的前10天開始沉積髓骨,它的生理功能可抽調的鈣源。蛋殼的形成有四分之一來源於它,因此這階段應提高鈣磷、氨基酸和能量等含量特需新增氨基維他。

育成期管理目標:促進成雞的體成熟和性成熟。

育成率高:95%以上;

體重達標:90%以上;

均勻度高:80以上。

抗體高且均勻;適時開產,即在20-22周齡雞群產蛋率達50%。

育成期的管理—體重控制

均勻度樣本量:體重超標不得超過10%,80%以上達到標準。

育成期體重/體型控制:育成期時,每週或每兩週的周齡末,給料後任意從各個雞群選出100只雞分別測量每隻雞體重。由於育成期飼料的更換要根據當時的雛雞發育狀況來進行,因此即使不定期測定體重,也必須至少在飼料更換前1-2周測量體重。通過結果來決定更換飼料或者是否要推遲更換飼料的時間。測定體重重要時期是4-6周齡、10-12周齡、14-16周齡、以及18-19周齡。

育成期體重控制技巧與原則:

1、後備母雞每週都應該有一定的增重,增重的幅度應該是「循序漸進」的,而不能「忽高忽低」。

2、 若雞群在育成期早期(一般12周齡之前)體重超標,可以適當調整料量將雞隻拉回標準體重。

3、在12周齡以後,如果蛋雞實際體重超過標準體重,那麼,以後都應保持這種差異直到開產,而不要試圖將體重拉回標準曲線。

4、 育成期體重一般按飼養手冊的體重下限,這樣在整個育成期有調整空間,如果在上限,調整空間有限,一旦體重超標就調整的機會就沒有。

體重和脛長不達標如何調整?

1、脛長達標,體重超重,適當限飼(5天的料喂7天)或者提前更換育成期飼料。

2、脛長達標,體重不達標的雞群,繼續使用育雛料或提高飼料能量水平。

3、脛長不達標,體重超標的雞群,繼續飼餵育雛料並且降低飼料能量水平,並增加維生素

4、脛長不達標,體重也不達標的雞群,繼續飼餵育雛料直至脛長和體重達標,但最遲向後推遲2周。

光照原則:

1、在育成期,決不能隨意改變光照時間和光照強度。從孵化後8周齡開始至18周齡這段時間是性成熟最易受光照影響的時期。育成期的光照時間應保持9-12小時,光照強度應保持5勒克斯。

2、在開放式雞舍,6周齡後,光照時間不能減少,如:雞群6周齡時接受的自然光照為11小時,那麼,該雞群在此後的光照決不能少於11小時。

三、產蛋期

產蛋期的管理目標:料蛋比、產蛋率:入舍、圈存、高峰產蛋率;產蛋高峰期;平均蛋重;總蛋量、蛋重。

產蛋期的管理—日常管理:喂料:2-3次;飲水:全天飲水;撿蛋:1-2次。

衛生:整理雞群

關於「稱重」

為了保持母雞高產的永續性,最大限度地提高蛋的產量及成活率,產蛋高峰後必須減料。如果母雞採食量超過需要量,它可以通過脂肪沉積繼續增重。脂肪沉積速度是影響高峰期產蛋率和種雞受精率的關鍵因素,所以應根據體重及產蛋率的變化調整喂料量,以調節脂肪的沉積速度。母雞減料的準確時間應取決於雞群的生長史及雞群的狀況。產蛋率比較高的雞群第一次減料不應早於34周齡,並且減料要逐步進行。

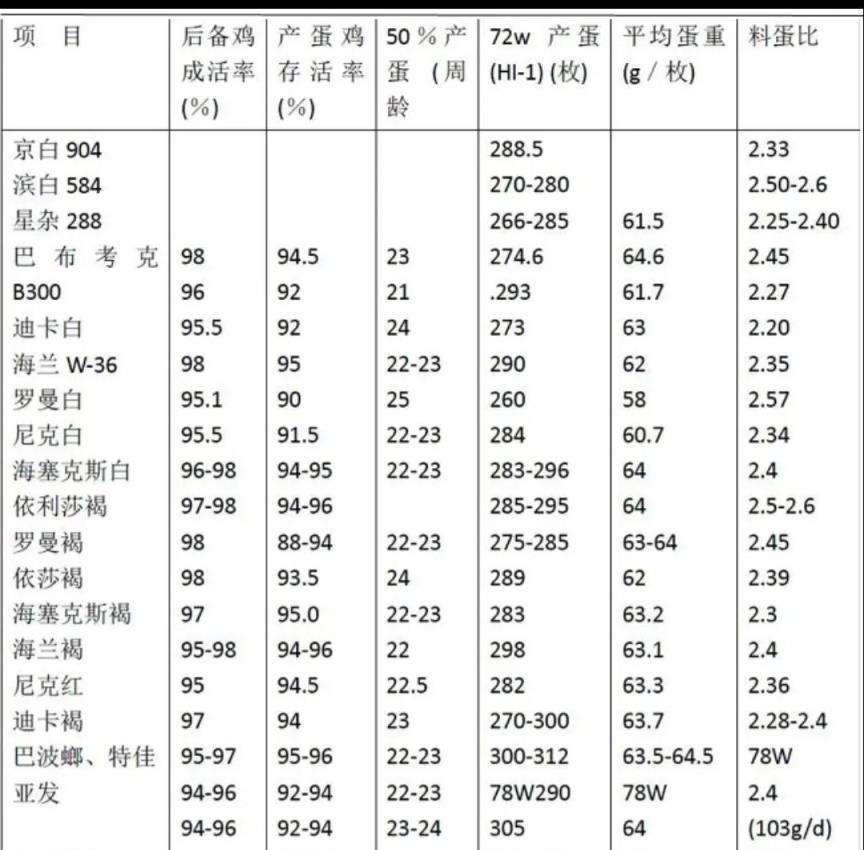

減料原則:先快後慢,減料總量為高峰料量的8%~12%。一週每隻雞減0.5~1克。若干商品蛋雞主要生產效能指標: