雞舍溼度的影響因素及調控措施

1、溼度的影響因素

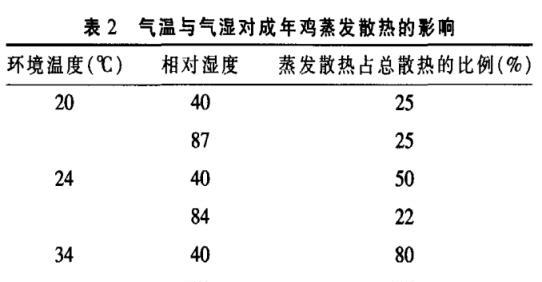

當溫度超過20℃或更高溫度時,雞主要靠蒸發散熱,如空氣中水汽多,溼度大,阻礙其蒸發散熱,見表2。

不同雞對溼度的要求

溼度在養雞生產中經常被忽視,肉仔雞的最適溼度為60%-70%。育雛初期為了促進卵黃的吸收,防止雛雞脫水,溼度要求要高一些65%-70%;2周齡後隨雛雞排洩增多,相對溼度應控制在50%~60%,育成雞舍相對溼度應保持在65%一70%。高溫(以29℃為例)時相對溼度過高或過低對肉仔雞生產的影響十分明顯。

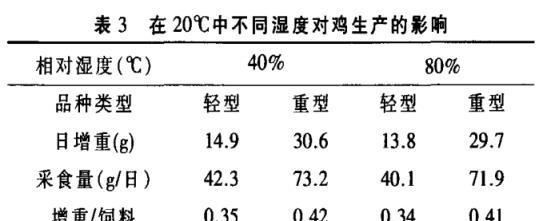

在20℃中不同溼度對雞生產的影響見表3。

2、溼度的危害

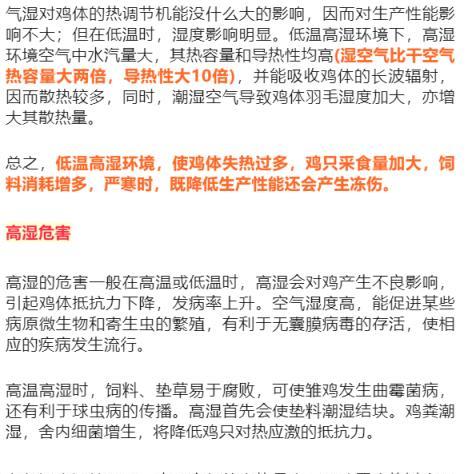

低溼的危害

剛孵出的雛雞,體內約含水分76%。育雛初期,舍內溫度較高,此時若出現相對溼度過低的情況,就容易造成機體脫水,出現卵黃吸收不良、羽毛髮幹、死亡等情況。

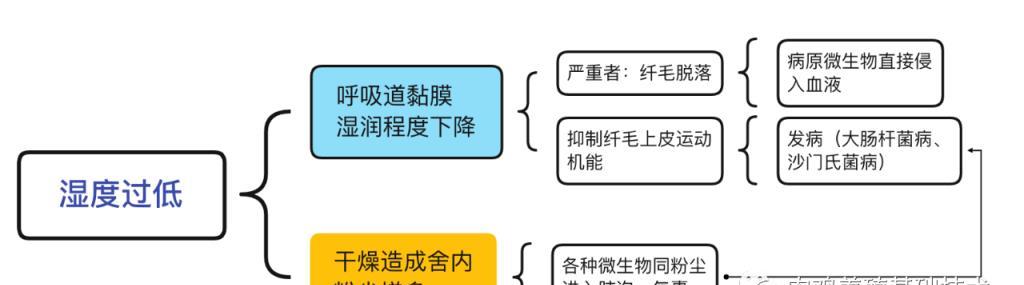

成雞也會因舍內相對溼度過低,而羽毛生長不良,發生啄羽。低溼時,空氣乾燥,雞隻裸露的面板和粘膜發生乾裂,從而減弱了面板粘膜對病原微生物的防禦能力。溼度過低時危害雞體的原理見圖2。

雞隻與外界環境接觸最多的要屬空氣,因此,一些病原微生物隨空氣,經呼吸道侵入雞隻體內的機會也就最多。

正常情況下,雞隻的呼吸道是溼潤的,且覆有一層帶粘液的纖毛上皮。大多數粉塵微粒等進入呼吸道時:被纖毛吸附在上呼吸道,雞體通過纖毛擺動將粉塵排出體外,阻止微生物向體內進入。

空氣乾燥時,呼吸道粘膜的溼潤程度下降,抑制了纖毛上皮的運動機能,加之因乾燥而造成的舍內粉塵大量增多,各種微生物同粉塵一起通過呼吸道進入肺泡、氣囊。嚴重的則因纖毛上皮脫落,粘膜乾裂,病原微生物可由此直接侵入血液,引起雞隻發病。雞大腸桿菌病、雞白痢沙門氏桿菌病在該環境中發病機會大大增加。

3、溼度的調控