家禽肝病的流行現狀與防控思路

家禽肝病的流行現狀與防控思路

能引起家禽肝病的疾病因素,主要包括細菌、病毒、寄生蟲、黴菌毒素等。細菌性肝病包括弧菌(彎曲桿菌)、沙門氏菌、大腸桿菌、巴氏桿菌等;病毒性肝病包括腺病毒、白血病病毒、戊型肝炎病毒、網狀內皮增生病毒、馬立克病毒等;寄生蟲性肝病包括組織滴蟲、住白細胞原蟲等;中毒性肝病包括黴菌毒素中毒、藥物中毒等。下面摘取幾個常見因素進行展開。

1、弧菌性肝病

又稱空腸彎曲桿菌病,該病以出血性、壞死性肝炎伴發脂肪浸潤、發病率高、死亡率低、呈慢性經過為主要特徵。各日齡的雞群均可感染,多見於育成雞和開產前後的雞,一般為散發,而肉雞一旦發病傳染率很高。飼養管理不善、應激(氣候突變、轉群和注射疫苗)、球蟲病、大腸桿菌病、雞痘等都是本病發生的重要誘因。弧菌主要通過染菌糞便、水料等途徑水平傳播,然後經消化道感染。弧菌在雛雞間有很強的橫向傳播能力,擴散極快,接觸過的雛雞大部分都會成為帶菌者。本病有季節性特點,春夏秋三季發病率較高,特別是夏季。自然散養雞的感染率更高。

急性病雞死前產蛋正常,營養狀況良好,特點為紙殼色、黃褐色腹瀉,一般無其他明顯症狀,猝死。慢性病雞發病較慢,病程較長,與其他病原混感,發病率和死亡率很高。病雞採食量下降、消瘦、精神不振、呆立遲鈍,雞冠蒼白、鱗片狀皺縮、有皮屑,腹部膨大有波動感,蛋殼質量差,產蛋率下降較快,排黃白綠色稀便,糊肛。剖檢病死雞可見腹腔血水,肝臟腫大質脆、星狀壞死灶或出血斑或菜花樣黃白色壞死區(特徵性病變),肝破裂,肝被膜下有大小不一的血腫,肝被膜黃染,脾臟腫大、出血、壞死、易碎,腸粘膜脫落,腸道內有黏液、有灰色稀便,卵泡萎縮變形,心包積液,心肌褪色蒼白變性,腎臟蒼白、腫大、出血,膽囊腫脹,膽汁稀薄。注意與脂肪肝綜合徵、戊型肝炎、包涵體肝炎、白血病等的鑑別診斷。

在弧菌性肝炎的防治方面,加強飼養管理、環境衛生,溫溼度平穩,空氣質量較好;全進全出,做好隔離消毒,切斷傳播媒介如飛鳥、昆蟲等;飼餵營養豐富的全價飼料,儘量避免各種應激,可新增維生素類或微生態製劑;日常杜絕黴菌及其毒素,像水線、料槽的管控,新增優質脫黴劑,提高機體免疫力;預防傳貧、法氏囊等免疫抑制性疾病。根據藥敏試驗結果,選用慶大黴素等敏感藥物,也可用柴胡、白芍、枳實等中藥治療,疏肝解鬱,健脾昇陽,防止復發。選用肝膽顆粒、茵陳五苓散、龍膽瀉肝湯、膽汁酸等,保肝利膽護腎,恢復肝臟功能,可適當延長療程。

2、腺病毒性肝病

禽腺病毒是一種禽類常見的條件性病原,可感染多種禽類。腺病毒分為Ⅰ群、Ⅱ群和Ⅲ群三個群。其中,Ⅱ群禽腺病毒的部分血清型引起火雞出血性腸炎、雞大理石脾病等。Ⅲ群禽腺病毒引起減蛋綜合徵(EDS)。我國主要流行禽腺病毒I群(FAdV-Ⅰ),其部分血清型引起心包積液肝炎綜合徵(HPS,又稱安卡拉病)、包涵體肝炎(IBH)和肌胃糜爛(GE)。健康家禽常帶毒不發病,但在某些條件(IBDV、CIAV等免疫抑制病、應激)下作為原發性病原或條件性病原,引發多種禽病綜合徵。

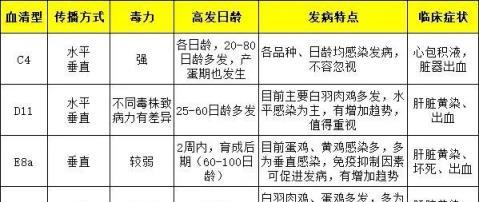

FAdV-Ⅰ為腺病毒科腺病毒屬、無囊膜、呈20面體對稱結構的DNA病毒。禽腺病毒對外界環境抵抗力強,耐酸耐熱,碘製劑、戊二醛、甲醛、次氯酸鈉可滅活病毒。FAdV-Ⅰ分為A、B、C、D、E 5個種和12個血清型。血清型E8b和D11型之間有一定的交叉保護性,但大部分血清型之間幾乎無交叉保護性。C4型引起心包積液肝炎綜合徵(安卡拉病);各血清型都能引起包涵體肝炎,但主要是血清E8a、E8b和D11型;A1、E8a和E8b型能引起禽肌胃糜爛。流調資料顯示,C4型、D11型、E8a型、E8b型是I亞群禽腺病毒的優勢血清型,其中又以C4型檢出率較高,並且這些血清型對蛋雞、白雞、國雞等均具有感染性。另外,其他血清型的檢出率也出現升高跡象。

包涵體肝炎主要引起肝細胞核內包涵體,肝臟腫大,邊緣鈍圓,呈淡褐色或黃色,質脆易碎,表面有出血點(斑),個別可見肝臟有大小不一的壞死灶,脾臟、腎臟腫大,呈淺黃色。3-10周齡的肉雞多發,多於發病後3-5天死亡,發病率25-100%,死亡率30-40%,病程一般為10-14天。

心包積液綜合徵的剖檢病變主要為心包腔內有黃色清亮水樣或膠凍樣液體,心肌柔軟,有壞死點;肝臟腫大、質脆易碎、有壞死灶;脾臟腫大;肺水腫、充血等。該病潛伏期較短,一般少於2天,3-5周齡雞突然死亡,死亡率可達80%,持續1周左右,以後死亡數量開始減少,病程9-15天。

禽腺病毒的綜合防控措施:

(1)加強通風、保溫等飼養管理,保證雞舍內小氣候舒適,降低雞群密度,減少雞群應激。

(2)新增微量元素、Vb、Vc、魚肝油等,禁喂黴變飼料,提高雞群免疫力和抗病力。

(3)重視生物安全工作,不同日齡雞分開飼養,管控好人流、車流(拉糞車等)、物流,採取自繁自養和全進全出的養殖模式。

(4)降低人工授精引發的垂直傳播機率。

(5)做好雞舍衛生消毒工作(醛類、碘製劑),及早清糞,降低環境中病毒載量。

(6)引種時要加強檢測,隔離觀察,淘汰陽性雞。

(7)防範活疫苗中外源病毒(如腺病毒)的汙染。

(8)做好IBDV、CIAV等疾病的免疫預防工作,可減少感染髮病。

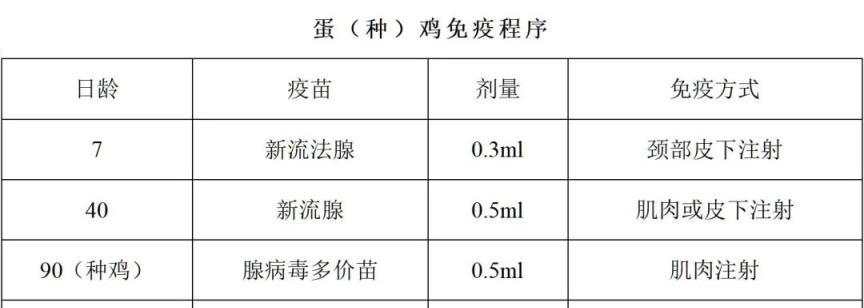

(9)制訂科學合理的免疫程式,根據流調結果,選用匹配當地的疫苗毒株血清型,生產工藝上選擇細胞懸浮培養全病毒苗或組織苗。

(10)治療方案:雞群確診感染後,使用對型禽腺病毒高免卵黃抗體/血清緊急注射,一般每斤體重不低於1mL,投服黃芪多糖等抗病毒藥品。並在注射卵黃抗體後5-7天,及時注射腺病毒的滅活油苗。如果繼發細菌感染,可配合敏感抗生素治療。

3、戊型肝炎性肝病

戊型肝炎又叫肝炎-脾臟腫大綜合徵,在我國已經存在了很多年,據說戊肝病毒最早是引種進入國內的。研究表明,戊肝病毒可能屬於條件致病性病原,健康動物存在帶毒不發病的情況,很多發病都屬於混合感染或繼發感染等。致病性禽戊肝病毒(HEV)能引起蛋(種)雞、肉(種)雞、黃雞發生肝炎、肝脾腫大、肝臟澱粉樣變、降蛋、高死淘率,病毒除了在肝臟、脾臟複製外,也在腸道存在。戊型肝炎病毒分為基因Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ型,某些型屬於人獸共患病。HEV以水平傳播(糞-口途徑)為主,感染雞的糞便是病毒的傳染源;母雞感染HEV可發生垂直傳播。

感染雞群產小蛋、蛋殼薄、顏色淡,但雞蛋的內在質量、受精率和孵化率未受影響,病雞精神不佳,雞冠和肉髯蒼白萎縮,消瘦。剖檢可見肝臟腫大、變脆,有色斑和紅色、黃色或黃褐色病灶,被膜下有血腫或血凝塊,腹部有紅色液體,脾臟腫大,或有白色病灶,卵巢萎縮退化。

禽戊型肝炎的防控措施:

(1)加強引種監測,從淨化好的種雞場引種,防止垂直傳播。

(2)加強飼養管理,通風、保溫、溼度控制等。

(3)制訂合理的免疫程式,免疫減負,選擇優質疫苗(內毒素、雜蛋白低),特別是細菌滅活苗(如鼻炎)更要慎重,可選鼻炎水苗。

(4)避免一切應激因素,如免疫、轉群、加光、加料等,做好處置。

(5)嚴格執行生物安全措施,儘量減少病毒傳播機會,加強消毒,特別是帶雞消毒,碘製劑和戊二醛製劑交替使用較好。

(6)控制好免疫抑制性疾病(如黴菌毒素),能減少病毒感染的機會。

(7)選用保肝護腎、增強免疫力的保健藥物,多維多礦、微生態製劑、中獸藥、膽汁酸等具有一定的效果。

(8)避免藥物濫用,尤其損害肝腎的藥物,如磺胺藥等。

4、黴菌毒素性肝病

黴菌毒素是黴菌分泌出來的二級代謝產物。目前發現的黴菌毒素約有300多種。按照產生的不同階段,黴菌毒素可以分為田間毒素(嘔吐毒素、T-2毒素、煙麴黴毒素、玉米赤黴烯酮等)和儲藏毒素(黃麴黴毒素、赭麴黴素等)。黴菌毒素對家禽危害的大小,取決於飼料受汙染的程度、毒素種類和濃度以及家禽日齡等。

黴菌毒素在養殖端的汙染情況十分嚴峻。資料顯示,飼料和原料中黴菌毒素的檢出率高達97%以上,飼料中兩種以上黴菌毒素共存的比例超過60%。黴菌毒素的協同效應挑戰著單一毒素標準的限值,單一毒素無需超標,一些臨床症狀就已經出現,對免疫抑制和生產效能的影響更嚴重。黴菌毒素有體內蓄積效應,即使不超標,長期在體內累積,一樣造成嚴重傷害。

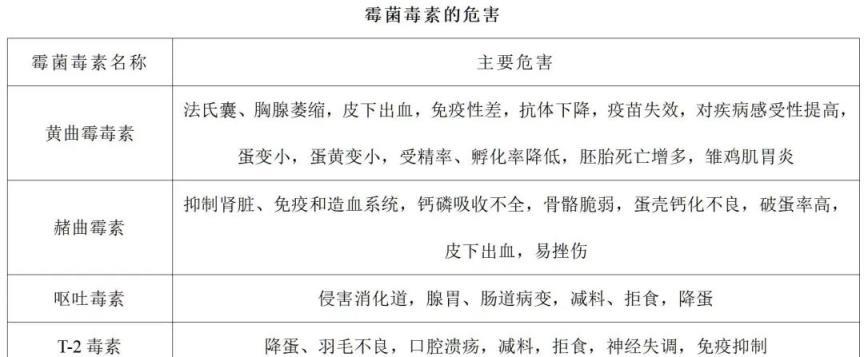

黴菌毒素可引起免疫抑制、繁殖障礙、肝膽損傷、肝腎毒性、消化道損傷、基因突變等。主要表現為雞冠蒼白、倒冠、羽毛生長不良、頑固性腹瀉、吐水、採食速度慢、過料、飼料轉化率降低、降蛋、蛋殼質量下降、受精率和孵化率下降等,以及口腔潰瘍、食道炎、嗉囊炎、腺胃腫脹、腺胃乳頭出血、肌胃角質糜爛潰瘍出血、脂肪肝、腸粘膜壞死脫落出血、腎臟尿酸鹽沉積、腹水、神經紊亂等。在對肝臟的危害方面,可導致肝臟多灶性增生、肝細胞壞死,腫大似橡皮肝,質脆易碎,應激情況下易肝破裂出血。黴菌毒素引起免疫抑制,可導致疫苗抗體不達標,雞群免疫力低、抵抗力差,易感染髮病,增加經濟損失。

黴菌毒素的管控措施:

(1)使用優質的脫黴解黴劑,包括粘土吸附類(如蒙脫石)、酵母細胞壁類、酶製劑類(葡萄糖氧化酶)和中草藥類,而且複合製劑效果更好。但是,脫黴劑並不能解決黴菌毒素導致的所有問題,需要綜合防控。

(2)新增硫酸銅溶液(0.075%),連用2天。

(3)嚴格控制飼料和原料質量,玉米的含水量要在14%以下,在原料儲存和飼料加工過程中,要控制好溫度、溼度,嚴防黴變;料塔中不儲存太多飼料,防止二次黴變;做好料塔、料車、行車的清理、清空工作;不可一次喂料太多,多勻料,每天淨槽;科學合理使用新玉米。

(4)檢查水乳頭漏水情況,防止漏水到料槽中,造成黴變結塊;水線浸泡沖洗,管控水線黴菌和生物膜。

(5)舍內溼度不可太高,特別是高溫高溼季節。

(6)加強環境消毒,降低細菌感染水平,解決內毒素問題。

(7)改善飼養管理,及時清糞,杜絕病原傳播,緩解各類應激因素。

(8)種雞黴菌的管控,防範垂直傳播。

(9)新增保肝利膽類中藥、維生素、膽汁酸等,緩解肝臟負擔。

來源:華南農大生物,作者:李小慶,我們尊重原創作者和單位,轉載請註明來源和作者!