確保蛋雞育雛期舍內溫度適宜、均勻、穩定的措施

一般將蛋雞0-42日齡稱為育雛期,適宜的溫度是保證雛雞健康和成活的首要條件。育雛期溫度不平穩或者出現冷應激,會降低雞群的免疫力,進而誘發感染多種疾病,造成死淘率增高或進入產蛋期後難以實現雞群產蛋上高峰。因此育雛期溫度是否穩定是雛雞群健康的基礎,育雛階段做好雞群的溫度控制對於預防疾病的發生具有非常重要的意義。

一 雞舍溫度控制

溫度設定應符合雞群生長髮育需要,通過雞舍通風和供暖裝置的控制,實現對雞舍溫度的調控,保證溫度的適宜、穩定和均勻。

1 雞舍溫度符合雛雞生理需求

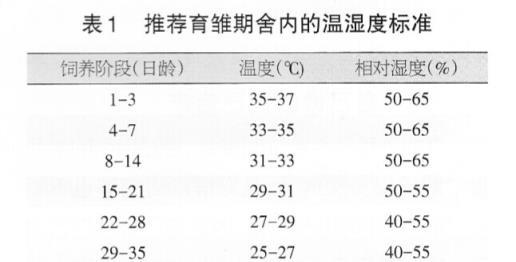

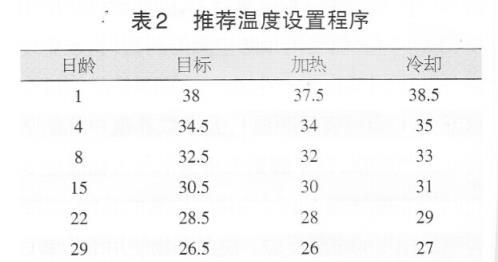

雛雞所需的適宜溫度隨著日齡的增加而逐漸降低,育雛前3天溫度為35~37℃,以後每週下降2℃,最終穩定在22~25℃。第一週齡適宜的溼度為55%~65%;第2周齡適宜的溼度為50%~65%;第3周齡以後保持55%左右(見表1)。

育雛雞舍溫度設定程式可參考表2。

2 看雞施溫

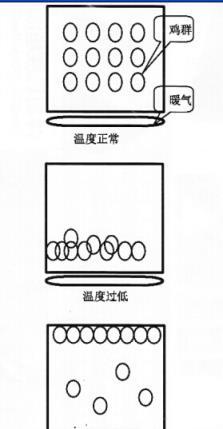

「看雞施溫」對於育雛來說非常重要。由於雞群飼養密度、雞舍結均、雞群日齡不同和外界氣候複雜多變,一個程式並不能適合每批雞,不能適臺每個飼養階段,需要根據雞群的實際感受及時調整。尤其在外界天氣突然變化和免疫接種後,雛雞往往會有所反映,作為飼養人員應仔細觀察雞群變化(見圖1 )。3周齡以後,根據雞群實際表現,對舍內溫度靈活調整。

二 保證源頭上穩定

1 進雞順序

上述溫變標準以日齡最小的棟為主,進雞傾序為按照距離鍋爐房由遠到近的順序進行。

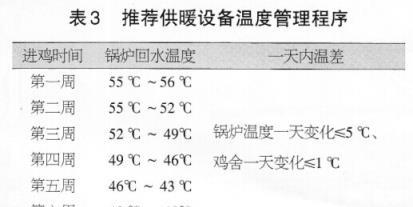

2 制定供暖裝置溫度管理程式

供暖的穩定性直接影響雞舍溫度的穩定,最好採用自動控溫鍋爐或者加熱器,降低人為因素造成的溫度波動,而且可以很大程度上降低人員勞動強度。

三 保證空間上均勻

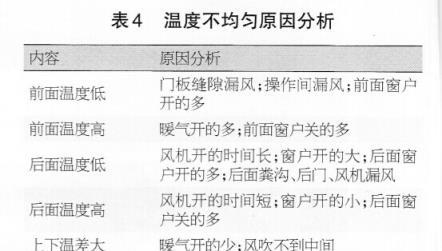

通過對各組暖氣、通風方式的調控,以及對雞舍漏風部位的管理,實現雞舍不同位置溫度的均勻一致。標準是雞舍各面、上下溫變在0.5變之內,前後溫差在1度之內。每棟雞舍懸掛8支以上溫度計,每天記錄各部位溫度值,出現溫差超過標準時及時反饋和調整;並且在每次調整暖氣、風機、進風口後關注各點溫度變化。

常見的溫度不均勻的原因見表4。

1 漏風部位及時補救,確保雞舍密閉性

在進雞前對雞舍糞溝的插板進行修補,糞溝外安裝簾子;對門板縫隙較大的地方用膠條密封,雞舍的前門、後門懸掛門簾,以此來阻擋賊風;對於暫不使用的風機,入口處用泡沫板密封。

2 進雞之前,對各棟風機的轉速進行測定

檢查風機的皮帶是否鬆弛;對各雞舍的風機轉速進行實際測定,由於風機裝置的老化、磨損,各棟的風機轉速是稍有差異的,也會導致各雞舍的溫度不一致。

3 進雞前,對側牆的進風口進行維修

目的是將冷空氣噴射到雞舍中央天花板附近,充分與舍內的熱空氣混合均勻後吹向雞群。可在進雞之前,把各棟小窗鬆動部分加以固定;校對小窗導流板的角度,確保每個小窗的開啟大小一致。

上述兩項在雞舍整理的過程中容易被忽略。小窗的鬆動會導致進風口風向的改變,噴射不到雞舍中央天花板,再加之小窗導流板的角度不一致,導致涼風吹過中央天花板直接落到對面,冷風直接吹向雞群,容易受到冷應激。

4 校對舍內溫度計,使其顯示的溫度準確

實際生產管理中,廣大生產管理者常忽略上述事項。而正是溫度計不能準確的顯示溫度,造成管理者判斷上的失誤,對雞群健康造成危害。

四 總結

在規模化育雛場,採用供暖裝置集中供暖,通過控制鍋爐溫度實現雞舍溫度穩定,是實現雛雞前期健康的一個好的方法。在進雛前,為供暖裝置制定一個溫度程式,對風機轉速、雞舍密閉性、窗戶開啟大小、導流板角度進行全面檢查,及時維修,確保育雛溫度適宜、均勻和穩定,為雛雞群健康打好基礎。